Wicomb será recordada como una de las escritoras más audaces e innovadoras de Sudáfrica. Roger Palmer

El primer libro de Zoë Wicomb, You Can’t Get Lost in Cape Town («No puedes perderte en Ciudad del Cabo», 1987), recorre distintos episodios de la vida de una escritora, Frieda Shenton. No es muy distinta de la propia Wicomb, aunque tampoco idéntica: hija de Namaqualand, Sudáfrica, graduada por la actual Universidad del Cabo Occidental, expatriada en el Reino Unido y con una relación ambigua, aunque profundamente afectiva, con su tierra natal.

La obra deja entrever una reflexión autocrítica sobre los costes de escribir: hacerlo sobre lo que uno sabe —o sobre quiénes conoce— puede ser tanto un acto de amor como un gesto que otros perciban como una forma de explotación.

Cubierta de Feminist Press

El capítulo final —o relato, pues el estatus del libro como novela, memorias o colección de cuentos sigue siendo discutible— se titula «A Trip to the Gifberge» («Un viaje a las Gifberge»). El título alude a la cordillera que aparece al fondo de la fotografía de una joven Wicomb en una polvorienta carretera del Cabo Norte, imagen que adorna la portada del libro y que fue tomada por su pareja, el artista Roger Palmer). En ese episodio, mientras Frieda discute con su madre en lo alto de las montañas —sobre una protea, la flor nacional de Sudáfrica, y sobre quién tiene derecho a definir su simbolismo—, la señora Shenton acusa a su hija escritora de haber utilizado, de forma descarada o incluso vergonzosa, las historias familiares para hacerse un nombre.

La madre, que la acusa de inclinaciones matricidas en su trabajo como escritora —su muerte ya había aparecido en una historia escrita por Frieda que figuraba en un capítulo anterior del libro—, le dice:

«Me has matado una y otra vez. No hacía falta que también te inventaras mi muerte».

Esta historia aborda los temas que Wicomb seguiría explorando a lo largo de una obra que creció lentamente, pero con una profundidad y un impacto extraordinarios durante las cuatro décadas siguientes. Regresó una y otra vez a la compleja tensión entre los impulsos de contar las historias de los demás y el deseo de revelar la verdad esencial sobre uno mismo.

Proyectos de este tipo son siempre ingenuos o comprometidos, arrogantes y a la vez frustrantes. La vida es demasiado compleja, y las vidas sobre las que Wicomb escribió con mayor frecuencia estaban determinadas por fuerzas que escapaban al control individual. Se desarrollaban en el convulso contexto sociopolítico de la Sudáfrica colonial, del apartheid y el periodo posapartheid.

La vida transcurre en las grietas, a contracorriente, bajo el radar. Era en el humor negro, en los absurdos y en los pequeños triunfos cotidianos donde las ficciones de Wicomb encontraban su deleite. «A Trip to the Gifberge» condensa todos esos temas, pero también la cualidad —la textura, la sensación— de la escritura de Wicomb de un modo admirable. Aunque en apariencia realista, su prosa es mucho más matizada y metafórica de lo que parece a simple vista.

Su escritura nunca teme ser «crítica con aquello que amas y de lo que formas parte», como me dijo en la entrevista que cierra Race, Nation, Translation, una recopilación de sus extraordinarios ensayos que tuve el privilegio de editar junto a ella. Quizás esa sea la lección que Frieda nos deja en esa sorprendente ópera prima.

Una lección que, según la propia Wicomb, aprendió de la escritora sudafricana Bessie Head, exiliada en la vecina Botsuana. Wicomb la describió como «la única mujer de color que, en la época en que yo intentaba escribir, había conseguido publicar sus obras».

La propia Wicomb abandonó Sudáfrica a finales de la década de 1960 para exiliarse en el Reino Unido. No veía futuro para sí misma en un país sometido al régimen del apartheid y que aún no había experimentado el auge de la política de la conciencia negra.

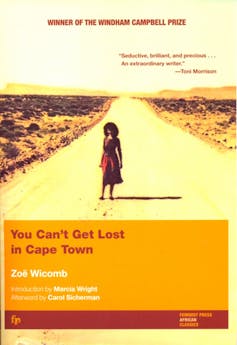

Wicomb contó que la novela de Bessie Head, Maru (1971), le dio «el valor, o quizás el permiso, para escribir». La valiente crítica de Head al racismo que percibía en el pueblo batswana hacia los indígenas masarwa fue para ella un ejemplo de integridad: una negativa a doblegarse ante las élites o los discursos dominantes, fueran del signo que fueran.

Cubierta de Heinemann

Head, al igual que Wicomb, había sido clasificada como «de color» por las racistas leyes de registro de población de Sudáfrica. Ambas compartían una cierta afinidad —o eran identificadas así por otros— con las minorías indígenas. Head tuvo el valor de criticar abiertamente a sus anfitriones en Botsuana. De forma semejante, Wicomb, pese a su apoyo al movimiento contra el apartheid, no dudó en cuestionar al Congreso Nacional Africano (CNA), el principal impulsor de la lucha por la libertad en Sudáfrica.

Una ironía singular acompañó su primer encuentro con Maru: cuando Wicomb descubrió la novela, en su edición de bolsillo de la colección Heinemann African Writers Series, se percató de que la portada mostraba una fotografía de su propio rostro. El eminente fotógrafo sudafricano George Hallett la había tomado, según recordaba, en una fiesta en Londres o quizá en París.

Los ensayos de Wicomb escritos durante el periodo de transición de Sudáfrica hacia la democracia —entre finales de los años ochenta y mediados de los noventa— siguen siendo algunas de las reflexiones más penetrantes sobre los escollos de la conciencia nacional en el contexto sudafricano. Wicomb tenía claro que el nacionalismo no puede sostener la ficción de que existe un solo pueblo, una sola historia o una única experiencia: esa ilusión solo conduce a la tensión y a la decepción.

Por el contrario, «cuando las formaciones discursivas admiten grietas y fisuras», cuando las narrativas sobre las que se construyen las naciones son honestas acerca de sus tensiones y desacuerdos, puede hallarse en ello una salvaguarda frente a la autocracia. Su reflexión sobre el expresidente Nelson Mandela, publicada en The New Yorker, encarna precisamente ese interés por el aspecto humano de la historia: por lo que no puede saberse, por aquello que desafía toda narrativa oficial.

Cubierta de Feminist Press

Admitir la diversidad, reconocer las grietas: esa fue la gran lección de toda la obra de Wicomb, desde sus ensayos hasta la asombrosamente audaz David’s Story (2000). En esta novela, Wicomb entrelaza la búsqueda de un veterano de la lucha por sus orígenes griqua con el complejo relato del destino de otra combatiente por la libertad, Dulcie, y con la historia de la violencia que tuvo lugar en los propios campamentos del CNA en Angola.

Es una de las mejores novelas que ofrecieron un balance del pasado durante la primera década de la «nueva» Sudáfrica. A mi juicio, merece un lugar en la estantería de las obras maestras, junto a Ways of Dying, de Zakes Mda; The House Gun, de Nadine Gordimer; Disgrace, de J. M. Coetzee, y The Cry of Winnie Mandela, de Njabulo Ndebele. De todas ellas, quizá sea la más ambiciosa.

Tras esta novela, Wicomb publicó una serie de obras no menos valientes, que profundizan en cuestiones de raza, narración, secretos familiares y en las figuras excluidas de las historias oficiales: Playing in the Light (2006), October (2014) y Still Life (2020).

En una conversación que mantuve con ella la semana antes de enterarme de su repentina muerte, no había dicho —como les había contado, con emoción, a mis compañeros editores—un «no» definitivo a mi propuesta de que contribuyera con un capítulo sobre Bessie Head para un volumen académico dedicado a la literatura sudafricana moderna. «Qué jugada maestra», pensé: «Zoë Wicomb escribiendo sobre Bessie Head». Me explicó que necesitaba un par de semanas para pensarlo. No se encontraba bien.

Siento profundamente la incómoda tensión entre mi yo público como crítico y mi yo privado en este momento. Quienes producimos estudios académicos sobre escritores vivos nos proyectamos a nosotros mismos, y a aquellos a los que estudiamos, de forma consciente o no, más allá de la muerte. Tenemos la mirada puesta en el largo plazo, en la reputación, en el lugar que ocupa la obra en el canon.

No puedo evitar oír a la señora Shenton diciéndome al oído:: «Me han matado una y otra vez, así que era bastante innecesario inventar mi muerte».

Oigo a la señora Shenton en mi oído: «Me has matado una y otra vez. No hacía falta que también te inventaras mi muerte».

Otros escribirán sobre las fechas y los acontecimientos que conforman su biografía, y ofrecerán lecturas más detalladas de las obras de ficción que han consolidado a Wicomb como una de las tres o cuatro escritoras sudafricanas más relevantes del último medio siglo. Yo mismo he defendido algunos de esos argumentos.

Ahora que se ha ido —demasiado pronto—, la voz pública resulta insuficiente ante la pérdida del otro yo, esa ausencia que muchos compartimos. Ojalá pudiera, como la joven escritora Frieda, devolver a la vida a esa figura que tantos de los que tuvimos la suerte de entrar en la órbita de Wicomb considerábamos una madre feroz de nuestras vocaciones como escritores e intelectuales. Generosa como pocas, siempre decía justo lo que pensaba, y eso siempre nos hacía mejores personas.

Artículo de Andrew van der Vlies, publicado en inglés por The Conversation y traducido en colaboración con Casa África. Traducción: Ramsés Cabrera