El lema de las Escuelas Pías es “Piedad y Letras”, y desde mi llegada al colegio traté de cumplirlo con fidelidad. Durante el curso seguía la rutina, como todos. Con el tiempo me iba adaptando y, como es natural, se fueron revelando las afinidades. Hice amigos, algunos de ellos todavía presentes en mi vida, otros en mi grato recuerdo por haber perdido su pista o porque desaparecieron para siempre, por desgracia. Pero la normalidad se truncaba durante las vacaciones. Era muy duro ver cómo muchos de mis compañeros eran recogidos por sus padres los fines de semana. Era verdaderamente desolador verme solo, con la única compañía de los religiosos, en puentes, Semana Santa, Fallas, los veranos. Yo no podía estar con mi familia: Guinea quedaba lejos, cada vez más… En ocasiones, algunos amigos me invitaban a pasar esos períodos con los suyos, generosidad muy de agradecer, como es natural, aunque no fuese a menudo sino un engañoso paliativo que en mí producía extrañas sensaciones encontradas: si bien aliviaba la soledad, cuantas vivencias permanecen nítidas en la memoria -las gratificantes y risueñas, las perturbadoras, alguna de sorprendente singularidad- eran un recordatorio permanente de mi situación de orfandad. Podría decir, en terminología actual, que pasé la mayor parte de las vacaciones, y muchos “puentes” y fines de semana de mi pubertad y primera juventud, en “casas de acogida”. Tempranas experiencias útiles, aleccionadoras, que acaso pudieran merecer su plasmación en algún escrito futuro. Lo más positivo: me dotaron de un profundo conocimiento de la realidad social de España, al pasar largas o cortas temporadas en pueblos, ciudades y núcleos familiares diversos, aunque circunscritos a la región levantina y zonas colindantes, como las provincias de Cuenca o Teruel. Fui el primer negro que vieron muchos ojos de entonces, y conservan los míos un riquísimo anecdotario. Era inevitable percibir algún entresijo aún misterioso: el encono todavía efervescente tras la Guerra Civil, la larvada crispación política, las opuestas sensibilidades pese a la obstinación uniformadora del régimen imperante, las desigualdades, el anticlericalismo latente, el clasismo… Todo quedaba registrado en la mente de aquel adolescente llegado de un mundo tan distinto, que absorbía cuanto flotaba a su alrededor, sumamente atento para no quedar atrapado en aquella maraña de contradicciones que, en realidad, resultaban tan ajenas como incomprensibles, cada cual empeñado en convertirle en secuaz de su bando.

Leer era la única manera de vencer el tedio y conjurar la soledad. Para mi suerte, no tardé en descubrir que el colegio disponía de una amplísima biblioteca. Obviamente, mi primera incursión fue en los tebeos, sobre todo Hazañas bélicas. Supongo que así supe que hubo una terrible guerra mundial, finalizada apenas cinco años antes de mi nacimiento. Me impresionaba el Ejército nazi, bien dibujado y descrito: sus elegantes uniformes; la buena planta, marcialidad e inteligencia de sus oficiales; la marcialidad de sus tropas; la audacia y el heroísmo de sus aguerridos efectivos, su impresionante armamento…, pero siempre terminaba perdiendo las batallas en cada episodio. ¿Cómo era eso posible? Pregunta que me intrigó durante años, cuya respuesta llegaría con el tiempo, al conocer algo mejor esa parte de la historia: solo entonces me percataría de la subliminal inoculación de la ideología fascista que subyacía bajo aquellas “inocentes” historietas. También me enganchaban las correrías de El Zorro, su lucha idealista contra la injusticia en defensa de los pobres en las misiones y ranchos de California. Pasó la etapa de los tebeos en algún momento y me sumergí en otro tipo de textos. Creo que mi primera lectura “seria” fue la colección completa de Los Cinco; con Enid Blyton descubrí que los libros, además de entretener y librarme del tedio y de la apatía, me transportaban a un mundo imaginario que podía modelar a mi voluntad. Pienso que cambió mi vida a partir de entonces: era terminar uno y coger otro, sin criterio alguno, guiado por el instinto: Rudyard Kipling, Julio Verne, Mark Twain, Jane Eyre, José Luis Martín Vigil, José María Sánchez-Silva, Torcuato Luca de Tena, Orzowei; Sinuhé, el egipcio; Ivanhoe… Es curioso: la lectura no era afición popular ni en el internado ni en las moradas de mis amigos. En las “casas de acogida” me limitaba a amoldarme a las aficiones y pasatiempos de mis anfitriones, los propios de la edad, la época y las circunstancias de cada lugar, procurando ser uno más, soportando como podía la onerosa curiosidad de niños, jóvenes y ancianos, al intuir que es cuanto se esperaba de mí y tratando de desentonar lo menos posible. Tampoco recuerdo que hubiese libros en aquellos hogares de clase media acomodada. Solo en uno de ellos, en cierto pueblo de Cuenca, aprovechando los ejemplares que dejaba la madre por la casa, me tragué un montón de novelas de Corín Tellado.

A medida que avanzaba en edad y cursos, fui adentrándome más en la literatura y, de modo imperceptible, empezaron a definirse mis gustos e intereses, siempre desde los libros a mi alcance: Charles Dickens, Giovanni Papini, François Mauriac, Georges Bernanos, G. K. Chesterton, Graham Greene, Aldous Huxley… También algunos clásicos: Molière, las novelas ejemplares de Cervantes. Por esa época descubrí a Juan García Hortelano, Cela, García Lorca, la poesía de Antonio Machado, Luis Cernuda y Jorge Guillén. Cada vez leía con mayor interés, no solo para no aburrirme, sino para saber, dispuesto a aprender para elevar mis conocimientos. De alguna manera, ello se tradujo en una mejora sustancial de mi nivel de expresión escrita. No recuerdo haber cometido nunca faltas de ortografía, pues, ya desde Guinea, maestros y profesores eran muy rigurosos al respecto. Pero manejaba el lenguaje con más soltura, en el vocabulario y la construcción gramatical. Quizá por ello profesores y compañeros me animaron a presentarme al concurso convocado en 1967 por la Delegación Nacional de Juventudes para colegiales de toda España. No es modestia: al principio me negué, desconfiando de mi propia capacidad para desarrollar el tema propuesto, nada menos que “El futuro y los jóvenes”. Ante la inusitada presión, ni sé qué pude escribir para que, al hacerse público el fallo, me otorgasen a mí el Premio Nacional de Redacción. Y como perdí aquel escrito primerizo en esta vida agitada, plena de cambios y mudanzas, me resulta imposible conocer lo que, supongo, serían hoy auténticas e insensatas paridas.

En aquel contexto, el premio fue una inyección de moral, y un acicate decisivo que estimuló mi naciente curiosidad intelectual. Y sería, a la postre, el motor de la andadura: tiempo después, me brindó la ocasión de conocer a don Torcuato Luca de Tena, miembro del jurado y a la sazón director del diario ABC de Madrid; él me persuadiría y estimularía a ser periodista. Todavía vive Luis María Ansón, entonces subdirector del periódico, testigo de esos encuentros que orientarían definitivamente mi vocación. Pero, antes de eso, las cosas seguían su curso y la vida iba cambiando. De un lado, el premio otorgado nos unió mucho más al grupo que hacíamos el bachillerato de Letras, no demasiado numeroso en comparación con los de Ciencias; animados por José Vicente Aleixandre Marco -quien seguiría siendo compañero de estudios en Barcelona, amigo entrañable hasta su fallecimiento en 2015, siendo redactor-jefe del diario Levante- fundamos una revista colegial, que llamamos, pomposamente, Apeiron, mi primer puesto de “redactor” aún indecisa la vocación. De otra, la distinción me juntó con jóvenes de otros Colegios, aunados por los incipientes intereses literarios; durante los veranos de 1968 y 1969 nos juntábamos para intercambiar libros, lecturas y los primeros escritos pergeñados, poesía, sobre todo. Ilusiones entusiastas nos llevaron a formar una tertulia, la primera de mi vida; peña en la que recuerdo con afecto a Joan Gargallo, Jaime Siles, Manolo Aguilar Belda…

Había muy pocos negros en España. “Coloreaban” la geografía española Antonio Machín, el boxeador Pepe Legrá, también cubano; Basilio, un joven panameño que triunfaba como cantante, y los guineanos que pululábamos aquí y allá, estudiantes la inmensa mayoría. Único negro en mi colegio, apenas tenía contacto con mis paisanos, y llegué a olvidar el fang, mi lengua materna, que, con esfuerzo, recuperaría después. El único compatriota al que conocía -compañero y amigo de mi hermano Jesús- era Adolfo Ndong Michá, estudiante de Derecho, ya casado. Me sacaba a veces del internado para pasar con ellos alguna tarde de sábado. A través suyo conocí a unos pocos más que le frecuentaban, compañía constante desde entonces, alguno ya fallecido: Mauricio Nsue también cursaba Derecho; Esteban Esono, Filosofía y Letras, y mi primo Florentino Adjaba -hoy catedrático emérito de la Universidad de La Laguna- Ciencias de la Educación. También andaba por allí otro primo mío, Pablo Ondo, futbolista frustrado. Remedo de familia y única conexión con mi tierra en aquellos años de orfandad. Por ellos -y la televisión, cuando tocaba- seguía de forma marginal, aunque esperanzado, los acontecimientos de Guinea Ecuatorial: la Conferencia Constitucional en Madrid desde finales de 1967, las elecciones, el ocaso del período colonial. Supongo que fue consecuencia del premio: siendo el menor de todos ellos y todavía bachiller, me endilgaron la enorme responsabilidad de preparar y pronunciar el discurso con que los guineanos residentes celebramos nuestra independencia, acto que tuvo lugar en el Paraninfo de la Universidad de Valencia. Fue un mazazo el cataclísmico fiasco posterior. Junto al dramatismo de los hechos y la muerte de la esperanza, es posible que agravara mi abatimiento la manera de conocer la noticia aquel infausto 5 de marzo de 1969: por la radio del coche, viajando con un amigo y su familia a Villanueva de Castellón para pasar la Semana Santa. Se iniciaba nuestra pasión, cuyos efectos continúan vívidos y siguen repercutiendo en todos mis compatriotas.

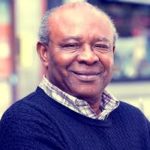

Decía que la lectura se había convertido en algo más que un pasatiempo. El interés por el conocimiento pasó a ser compromiso tras descubrir por casualidad, en un estante cualquiera de la amplia biblioteca colegial, un ejemplar de la novela Un mundo se aleja (Things Fall Apart), traducida después con otro título: Todo se desmorona. Lo he confesado siempre, y así lo manifiesto en la necrológica que tuve el honor de escribir en El País con ocasión de su muerte, el 22 de marzo de 2013: fue el libro que determinó esta andadura. Lo cogí sin entusiasmo, por mera curiosidad. Aún preso en la sesgada visión colonial, reafirmada por la angostura mental imperante la metrópoli, a los 17 años desconocía que un negro hubiese escrito un libro en el mundo. Y nada menos que un nigeriano, tenidos en Guinea como subespecie, simples braceros, relegados a los trabajos más duros y degradantes en las plantaciones de cacao y café, lo más bajo de la escala social. Obró en mí como una conmoción descubrir a Chinua Achebe: de repente tuve la respuesta adecuada a cuantas incómodas e incordiantes pullas venía soportando de mis condiscípulos y de cuantos me curioseaban en pueblos y aldeas. Dejó de avergonzarme mi condición de africano. De repente, supe cuanto había sucedido para determinar nuestra postración, al resurgir en el inconsciente retazos de historias similares a la relatada por aquel escritor igbo con nítida maestría. Desaparecía el complejo de “incultura” inoculado, al saber que existían negros que escribían libros que en nada desmerecían ante lo leído hasta entonces. Y había encontrado el tono adecuado que me permitiría en adelante narrar las mías con una clara finalidad: deshacer mitos y falacias, equilibrar el relato con la aportación de nuestra visión, tan arteramente acallada. En definitiva, subvertir las mentes mediante la introducción de un contradiscurso que ayudase a orear un universo cerrado con obstinada terquedad durante siglos. Perfilada la trayectoria, lo demás vino rodado. Intuía arduo el empeño, y debía seguir indagando, acumulando razones y argumentos. Ya en Barcelona, con los siempre escasos medios, iría poniendo los bloques sobre un cimiento que pretendía sólido: ahondando en la historia, ejercitándose en la comunicación, y, sobre todo, hurgando en cuanto velaban los saberes establecidos. Consideraba vital tal armazón en la tarea de construcción emprendida. Y fueron andamiaje fundamental, en aquellos inicios, las novelas de James Baldwin y Ralph Ellison, los poetas de la Négritude -sobre todo Aimé Césaire– y de Harlem Renaissance -sobre todo Richard Wright- y, cómo no, Frantz Fanon. Segundo gran descubrimiento, cuyo pensamiento y obra contribuí a divulgar en España en cuanto tuve ocasión, a través de una serie de artículos publicados en la revista Índice a partir de 1972.

Artículo de Donato Ndongo-Bidyogo.

Imagen de portada: © Por Fedekuki – Trabajo propio, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46276948